【めっき】クロメート処理

クロメート処理とは

主に亜鉛めっきなどの後処理として、クロム酸塩の溶液に浸漬する処理をクロメート処理といいます。クロメート処理は、化成処理の代表格であり、化成処理により薄い防錆被膜を形成させる処理です。もともと亜鉛めっき自体が持っている自己犠牲による保護機能に対し、さらなる耐食性の向上や、塗装下地用として密着性の向上などにとても有効です。

クロメート処理の効果

亜鉛めっきなどにクロメート処理をすることで、腐食やさびを防ぐ効果があるとともに、表面に薄い皮膜ができることで、色や光沢など美しい見た目になります。

具体的な効果としては

・耐食性の向上

・光沢性や外観向上

・塗料や染料などの密着性の向上

・長期間による白さび(水酸化亜鉛)発生を防止

・汚れや指紋がつきにくい

クロメート処理の種類

クロメート処理には、三価クロメートと六価クロメートの2種類があります。

六価クロメートの処理液や皮膜には、三価クロムと六価クロムの両方を含むのに対し、三価クロメートのそれには、六価クロムはほぼ含んでいません。

六価クロムは腐食を抑える高い効果を持つ一方で、強い毒性を持つため、2003年2月に公布(2006年7月施行)されたRoHS指令(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限する指令)や、RoHS指令とともに公布されたWEEE指令(廃電気・電子製品に関する欧州連合の指令)、それ以前の2000年10月に施行されたELV指令(廃自動車指令)等の発効により、規制されることとなりました。その代替え処理として開発・普及したのが三価クロメート処理です。

三価クロメートについては、「三価クロメートとは」を参照してください。

三価クロメートと六価クロメートの特性

|

特性 |

三価クロメート | 六価クロメート |

|

毒性 |

(三価クロム)なし | (六価クロム)強い ※EU等での使用制限あり |

|

よく使用される材質 |

主にアルミニウムや亜鉛など軽金属の表面処理 | 主に鉄や鋼などの重金属の表面処理 |

|

被膜の厚さ |

薄い |

厚い |

|

効果 |

耐食性、耐摩耗性の向上 |

耐食性、耐摩耗性、耐熱性の向上 |

|

使用される製品等 |

自動車の部品や建築材料など |

鋼製品や機械部品など |

|

コスト |

処理剤や処理コスト面から高い |

低い |

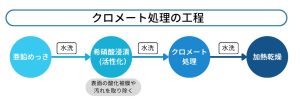

クロメート処理の工程

亜鉛めっきをクロム酸塩の溶液に浸すと、亜鉛が溶けだします。その亜鉛とクロム酸が反応し亜鉛メッキに膜を形成する現象がクロメート処理です。

クロメート処理の工程は下図のようになります。

クロメート被膜の種類と特徴

|

特性 |

有色クロメート |

光沢クロメート |

黒色クロメート |

|

よく使用される材質 |

鉄(合金)、SPCC(冷間圧延鋼板)、SS400(一般構造用圧延鋼材)、S45C(機械構造用炭素鋼)、SKS93(合金工具鋼板) |

||

|

表示方法 |

CM2 | CM1 | CM3 |

|

目的・特長 |

耐食性に優れた黄緑色の干渉色の有色皮膜が得られる 処理後の乾燥温度は60~70℃が良く、これより高温で乾燥すると 耐食性が悪く、皮膜も弱くなる |

皮膜中に六価クロムが少なく三価クロムが多く、青白色で光沢がある 外観はよいが耐食性は有色クロメート皮膜よりも劣る |

処理液に銀イオンや銅イオンを加えた液で処理すると、黒色の美しい皮膜 が得られる 黒ニッケルめっき、黒クロムめっきに比べて安価で耐食性が良い 有色クロメート(黄緑色)よりも耐食性が良い |

|

よく使われる物品 |

建築系資材等の鉄鋼部材製品など | ネジ、くぎなど |

機械部品など |

※六価クロムを多く含む緑色クロメート処理については、環境問題の観点から需要低下しています。